Die Anpassung von Hochschulcurricula an sich wandelnde gesellschaftliche Herausforderungen im Sinne einer zukunftsorientierten Gestaltung von Studium und Lehre (Wissenschaftsrat 2022) ist eine zentrale Aufgabe für Hochschulen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, von Transformationen in den Lebenswelten der Nutzer_innen und in den sozialen, Bildungs- und Gesundheitsberufen sowie angesichts sinkender Studierendenzahlen und hoher Studierendenberufstätigkeit rücken die kooperative Curriculumentwicklung und Fragen einer praxisorientierten Lehre in den Fokus.

Was ist kooperative Curriculumentwicklung?

Hochschulen sind daran beteiligt, gesellschaftliche Infrastrukturen und „soziale Errungenschaften“ wie Professionen, Organisationen, Konzepte und Kooperationsqualitäten hervorzubringen. Hierfür entwickeln sie Curricula, akademische Inhalte und Strukturen und eine entsprechende Lehr- und Prüfungskultur.

Kooperative Curriculumentwicklung bedeutet, dass Curricula im Austausch im Kollegium, mit Studierenden und externen Praxispartner_innen entwickelt werden, um den sich verändernden Bedarfen der Gesellschaft gerecht zu werden. Ein Element davon ist die Frage, wie praxisorientierte Kompetenzen vermittelt und angeeignet werden können.

Einbettung, Maßnahmen und Ergebnisse

Hierfür entwickelte die ASH Berlin ein Projekt zu praxisorientierter Lehre. Es wurde in den Jahren 2024 und 2025 in Kooperation des Sage SAGE! Projekts und der Abteilung Qualitätsmanagement und -entwicklung (QME SuL) als Beitrag zur Umsetzung des Leitbild Lernen und Lehren umgesetzt. Nach einer Erhebung der Muster praxisorientierter Lehre (s.u.) wurde das Projekt in das Transfer Audit des Stifterverbandes eingebettet und damit eng mit der Hochschulentwicklung verbunden. Innerhalb des Audits wurde neben verschiedenen anderen Handlungsfeldern im Bereich Transfer von den Projektdurchführenden das Handlungsfeld Studium und Lehre fokussiert. Zudem wurden Herausforderungen und Potentiale mit verschiedenen Akteur_innen beleuchtet und analysiert. Eingebettet war das Kooperationsprojekt darüber hinaus in den Umsetzungsprozess des Leitbilds Lernen und Lehren, für die in einer ersten Runde für 2024 das Schwerpunktthema praxisorientierte Lehre gesetzt war. In diesem Rahmen konnten über einen Innovationsfonds zudem sechs studentische Lehr-Lernprojekte gefördert werden.

Um den kollegialen Austausch zu fördern, mehr Sichtbarkeit herzustellen und einen Beitrag zur strukturellen Verankerung zu leisten, haben wir im Anschluss an das Transfer-Audit hochschuldidaktische Werkstatt-Gespräche durchgeführt. Diese Gespräche dienten dem kollegialen Austausch, der kooperativen Curriculumentwicklung und der Erhebung von didaktischen Mustern und Motiven im Kontext praxisorientierter Lehre.

Die Themen der Veranstaltungen im Wintersemester 2024/25 und Sommersemester 2025 umfassten:

- Didaktiken praxisorientierter Lehre (20. November 2024): Hierbei wurde das Spektrum von praxisnaher und praxisforschender Lehre beleuchtet.

- Räume für selbstgesteuertes und entdeckendes Lernen (13. Januar 2025): Im Fokus standen Bildungsräume sowie pädagogische Konzepte und Methoden, die das selbstgesteuerte Lernen fördern.

- Curriculare Verankerung praxisorientierter Lehre (16. Mai 2025): Die Veranstaltung thematisierte, wie praxisnahe Lehre in Studienkonzepten und Prüfungsordnungen verankert werden können.

- Lehrenden-Rolle(n) in der praxisorientierten Lehre (17. Juni 2025): Der Workshop widmete sich den Fragen, welche Visionen Lehrende für die Weiterentwicklung und Verankerung praxisorientierter Lehre in Zukunft haben und was dies für die eigene Arbeit und Lehrenden-Rolle(n) bedeutet.

Zahlreiche Lehrende, Studierende und Mitarbeitende beider Fachbereiche aus unterschiedlichen Studiengängen und Arbeitsbereichen beteiligten sich mit Impuls-Inputs, dem Teilen von Good-Practice-Beispielen sowie durch engagierte und wertschätzende Beiträge.

Ergebnisse des Projektes

Das Projekt lieferte eine Reihe wichtiger Erkenntnisse, die in verschiedene Kategorien unterteilt werden können:

1. Transfer

Im Rahmen des Audits wurde deutlich, dass die ASH Berlin im Bereich "Transfer im Kontext hochschulischer Professionalisierungsprozesse" im Vergleich zu anderen Hochschulen eine Vielzahl von Formaten vorweisen kann, in denen entweder Praxis- und Communitykooperationen stattfinden (bspw. in Projekten, Praxisforschung etc.) oder in denen Praxiswissen einfließt (bspw. in Exkursionen, Fallarbeit etc.). Die Auditor_innen empfahlen die Sichtbarkeit dieser lehrreichen und schillernden Aktivitäten für Studierende und die Öffentlichkeit sowie den kollegialen Austausch zu erhöhen.

2. Formen der Berufspraxis in der Lehre

Die Analyse der Modulhandbücher und der kollegiale Austausch über Lernarrangements zeigte, dass die Berufspraxis in der Lehre auf facettenreiche Weise zum Thema wird.

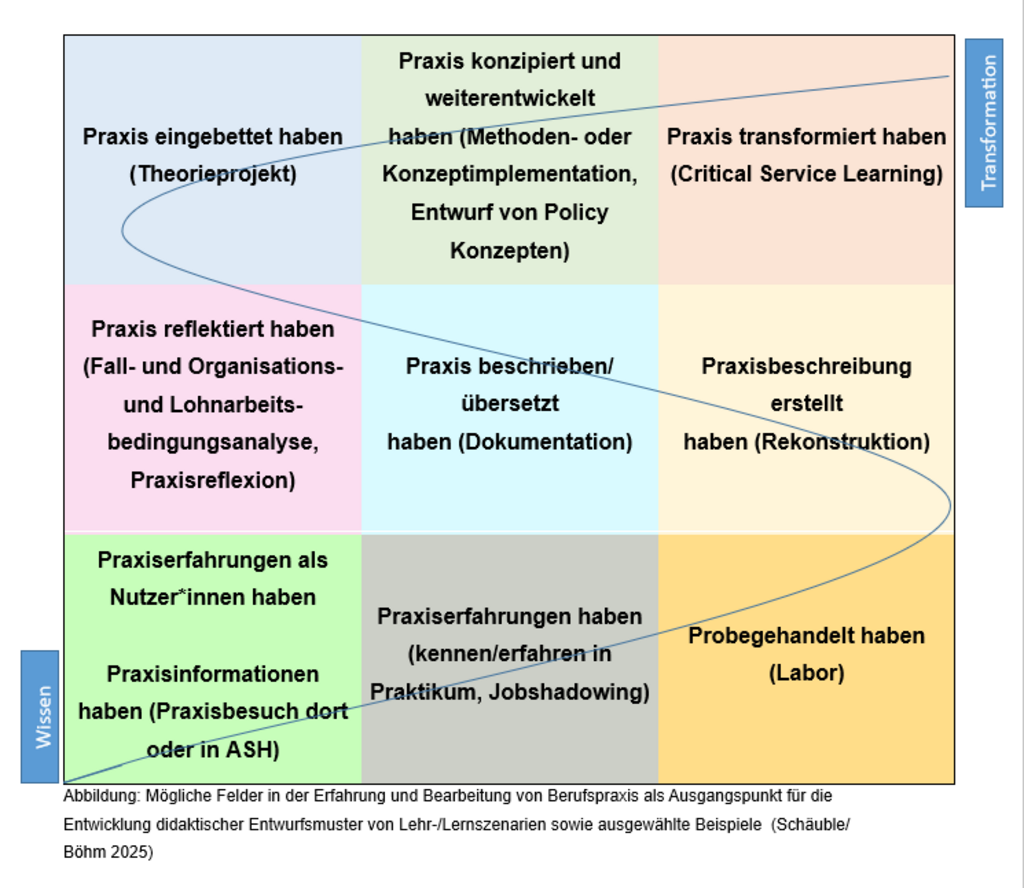

Das Spektrum reicht von einer Praxisreflexion über die Praxisdokumentation bis hin zur Praxisumsetzung in Prozessen des Critical Service Learnings oder im Zuge der Entwicklung von Methoden und Konzepten. Im Ergebnis entstand eine Skizze didaktischer Entwurfsmuster für Lehr-/Lernszenarien. Dabei wird die Kompetenzentwicklung der Studierenden in Anlehnung an die Taxonomie von Bloom (1973) auf einem Spektrum von der reinen Wissensaneignung bis zur Transformation der Praxis verortet. (Siehe Grafik oben.)

3. Größere Einbettungen der Lehre

Im Zuge des Projektes zur praxisorientierten lehre wurden darüber hinaus verschiedene größere Konzepte sichtbar, in denen praxisorientierte Lehre in der ASH Berlin verankert ist:

- Kooperationen: Lehren und Lernen unter Einbeziehung von Adressat_innen und Praxispartner_innen wie beispielsweise in der "Lehre im Gefängnis".

- Experimente: Eine Nutzung von naturwissenschaftlichen Erprobungen und Skills Labs.

- Didaktische Bögen: Eine Entwicklung von didaktischen Verläufen, die von biographischen Analysen bis zur Feldanalyse reichen.

- Constructive Alignment: Eine detaillierte Abstimmung von Lernzielen, Lernaktivitäten und Prüfungsleistungen.

- Curriculare Herzstücke: Eine Verankerung von praxisforschenden bzw. -transformierenden Modulen, die eine didaktische Vorbereitung in vorhergehenden Modulen erfahren.

- Berufsnahe Lernbegleitung: Eine Anerkennung der Studierendenrealität, die oft durch Erwerbstätigkeit geprägt ist.

4. Motive Lehrender

Die Motive für die Teilnahme am kollegialen Austausch und die Mitwirkung an der didaktischen Qualitätsentwicklung sind vielfältig. Besonders wertgeschätzt wurde es von Teilnehmenden, einen gemeinsamen Raum für den hochschuldidaktischen Austausch an der Hochschule zu haben. Die Motive zur Teilnahme reichen von dem Wunsch nach Sichtbarkeit und Anerkennung für Leistungen in der Lehre bis hin zum Profitieren und Lernen von Ideen anderer durch fachbereichsübergreifenden Austausch. Dies dient auch der Wissenssicherung und Weiterentwicklung von Lehrkonzepten im Kollegium und kann im Onboarding für neue Lehrende fruchtbar gemacht werden.

5. Voraussetzungen

Kooperative und praxisorientierte Lehre erweist sich als arbeits- und ressourcenintensiv. Sie erfordert höhere Lehrkapazitäten für Team-Teaching, die Anbahnung und Pflege von Kooperationen sowie die Entwicklung besonderer Modelle zur curricularen Verankerung. Daher sind Förderung und Unterstützung sowie Ressourcen für die strukturelle Verankerung essenziell. Obwohl diese Voraussetzungen an der ASH Berlin in den letzten Jahren nur begrenzt bestanden, haben Lehrende hier enormes Engagement gezeigt und es wurden durch die Abteilung Qualitätsmanagement und -entwicklung immer wieder hochschuldidaktische Austauschformate geschaffen.

Ausblick

Die Ergebnisse des Projektes "Praxisorientierte Lehre" sollen weiter in den Strukturen der ASH Berlin verankert werden.

Zu den empfohlenen Schritten gehören:

- Die Fokussierung des Schwerpunkts praxisorientierte Lehre in Curricula im Rahmen anstehender Studiengangsentwicklungen und Reformprozesse.

- Die Verknüpfung von Fragen des kompetenz- und praxisorientierten Prüfens und die Verankerung dieser Formate in den Curricula.

- Die Entwicklung eines Leitfadens mit Modellen zur Praxisreflexion.

- Die Entwicklung einer Matrix zur Verknüpfung von Praxisstufen, Kompetenzen und innovativen Prüfungsformaten (und auch Prüfungskriterien).

- Die weitere Operationalisierung des Leitbilds Lernen und Lehren durch die Definition von Qualitätszielen in Studiengängen und deren Einbeziehung in das Qualitätsmanagementsystem.

Die präsentierten Ergebnisse zeigen, dass der Aufbau förderlicher Strukturen für die kooperative Curriculumentwicklung ein komplexer, aber auch ein sehr sinnstiftender und verbindender Prozess ist. Der kontinuierliche Dialog, die Anerkennung didaktischer Leistungen und die Bereitstellung der nötigen Ressourcen sind entscheidend, um die Hochschullehre zukunftsfähig zu gestalten.

Zu den Autorinnen:

Urte Böhm, Leitung der Abteilung Qualitätsmanagement und -entwicklung in Studium und Lehre (QME SuL) sowie Referentin für Hochschuldidaktik und Innovation an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin)

Prof. Dr. Barbara Schäuble, Professorin für diversitätsbewusste Ansätze in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin)

Prof. Dr. Anja Voss, Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Digitalisierung und Professorin für Bewegungspädagogik/-therapie und Gesundheitsförderung an der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin)